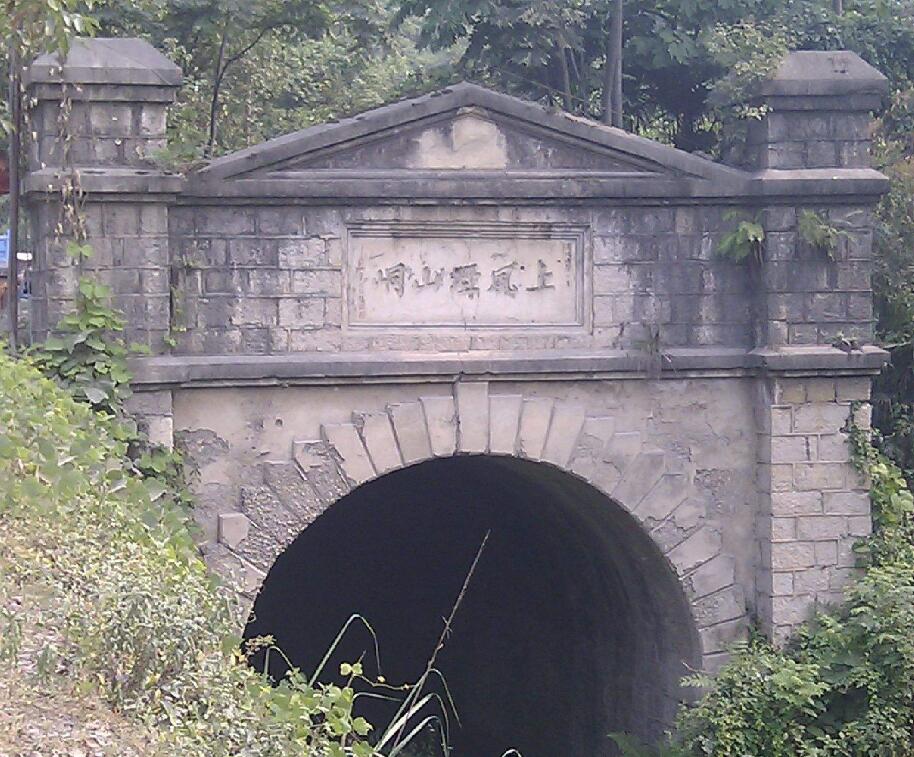

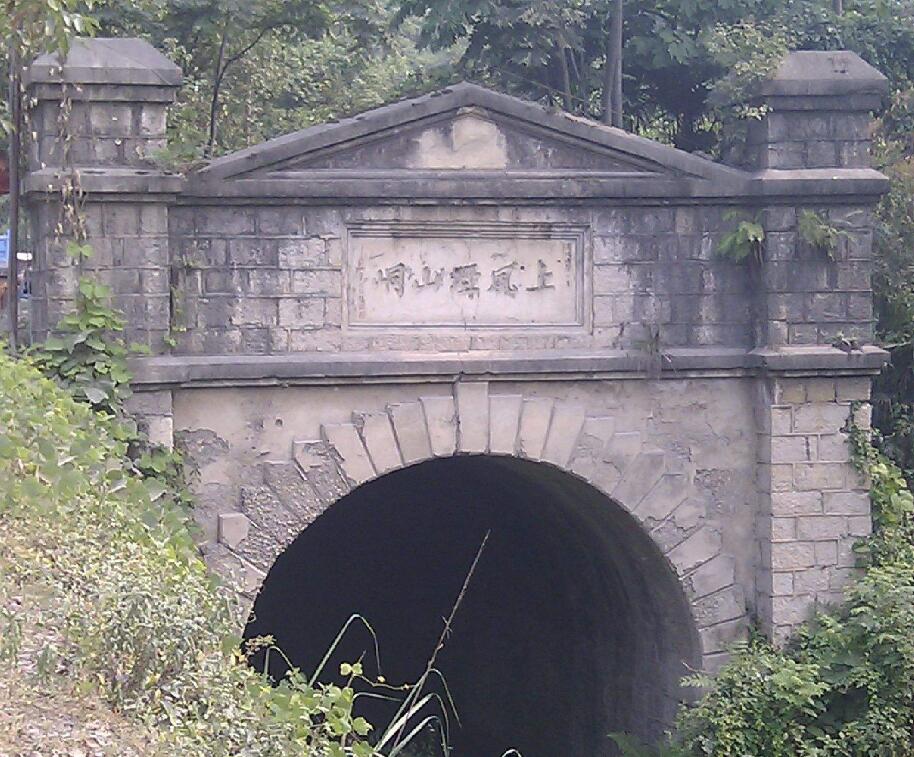

上风垭山洞

发布时间:2018年07月21日

从宜昌市铁路坝往北,过望洲岗、夜明珠、虾子沟、小溪塔,沿宜兴路继续向北走,到夷陵区黄花乡的路边,一个洞敞开着,洞口积水成潭,长满青草野花。这就是“上风垭山洞”,洞所在的狭窄山地是上风垭,距离铁路坝22公里。

简介

“垭”,字典的解释是“两山之间的狭窄地方”,上风垭就是这样一个狭窄的地方。1909年,川汉铁路的铁轨铺到了上风垭,在山腰开挖了近三公里的隧道,这个隧道就是著名的 “上风垭山洞”,隧道内高大气派,每一块砖块,每一方石头,以及砖石之间勾缝的白水泥,都清晰可见。但就在这个地方,川汉铁路再也没前进一步了。“上风垭山洞”成了旧中国川汉铁路梦的墓穴,同时也是一座民族崛起梦的纪念碑。

历史

2010年,正好是上风垭山洞100岁。在这样的一处角落,这样一个幽深的洞穴,为了民族崛起,在寂寞中等了一百年,直到烂泥淤积,杂草丛生。

川汉铁路选择了一条绕道腹地河谷的线路,绝大部分路基,都是沿河而筑。当时条件有限,施工搅拌“洋灰”需要水,筑路工人生活也需要水,更为重要的是,河沟本来就是绕山而过,可以让工程的难度降低。当年,来自全国各地的筑路工人集结于此,操着南腔北调,用原始的工具开挖现代化的铁道隧洞,其艰难可想而知。

当川汉铁路曲曲折折延伸到上风垭,一座大山挡在面前,无论如何也绕不开了,怎么办?只能在山腰开挖近三公里的隧洞,至北面的山脚,这个隧洞就是“上风垭山洞”,它是川汉铁路的一座里程碑。

1911年5月,清政府突然宣布铁路取消商办,收归国有,随即,“保路运动”爆发,工程停顿。因此,这里也就成了川汉铁路已铺铁轨的终点。从此之后,它就没有再进一步。

值得欣慰的是,正线全长377公里的宜万铁路,从2003年12月1日开工建设,到2010年12月22日正式投入运营,终于圆了上风垭的百年梦想。

珍贵遗迹

上风垭隧道口镌刻有川汉铁路驻宜昌总理李稷勋的题字“上风垭山峒”五个大字,上款有“宣统二年六月”字样,下款落“秀山李稷勋题”,并有两枚印章刻文“李稷勋印”、“戊戌传胪”。道口建筑及李稷勋题刻至今仍完好无损。2009年9月,李稷勋的孙女、年已64岁高龄的李宗逸女士,专程从美国风尘仆仆回国,寻根问祖,并在有她祖父题刻的洞口留影。

2006年3月,宜昌市人民政府将上风垭隧道列入文物保护单位名单,予以公布保护。2008年湖北省人民政府公布,上风垭隧道为第五批省级文物保护单位。